Por qué el storytelling importa en cultura y religión

Una vela encendida en medio de una iglesia vacía. Un abuelo contando una historia de su infancia junto al fuego. Una comunidad reunida para escuchar una lectura sagrada. ¿Qué tienen en común estas escenas? Todas giran en torno a algo que va más allá de las palabras: el relato. Las historias no son solo una forma de transmitir información; son estructuras de sentido que nos permiten comprender el mundo, encontrar nuestro lugar en él y compartirlo con otros.

Por tanto, contar historias no es una moda del marketing, sino una necesidad ancestral profundamente enraizada en la vivencia humana. El relato no es un accesorio de la experiencia humana; es su fundamento.

El storytelling es el arte de convertir experiencias, valores o ideas en relatos que conmueven, enseñan y transforman. No se trata simplemente de narrar hechos, sino de construir una historia con intención: que tenga una estructura (inicio, conflicto, resolución), que despierte emociones y que comunique un mensaje profundo.

Aquí es importante hacer una distinción clave: narrar no es lo mismo que hacer storytelling.

Narrar es una capacidad básica del ser humano. Todos narramos: lo que nos pasó ayer, lo que soñamos, lo que escuchamos. Es una manera de organizar y compartir eventos. Pero el storytelling va más allá: tiene una intención transformadora, simbólica y emocional. No solo transmite hechos, sino que crea experiencia y sentido.

Por ejemplo, yo puedo explicar que Jesús dijo una parábola sobre un hombre que encontró una perla muy valiosa y vendió todo lo que tenía para comprarla.

Pero también puedo contarlo así: “Imagina que un día descubres algo tan valioso, tan perfecto, que estarías dispuesto a renunciar a todo lo demás por tenerlo. Eso le ocurrió a un hombre. Vendió todas sus posesiones por una sola perla, porque en ella encontró el sentido de su vida. Te explico cómo sucedió…” No solo se cuenta lo que ocurrió, sino que se invita a quien escucha a vivir la historia, a reconocerse en ella, a experimentar su significado. Eso es storytelling.

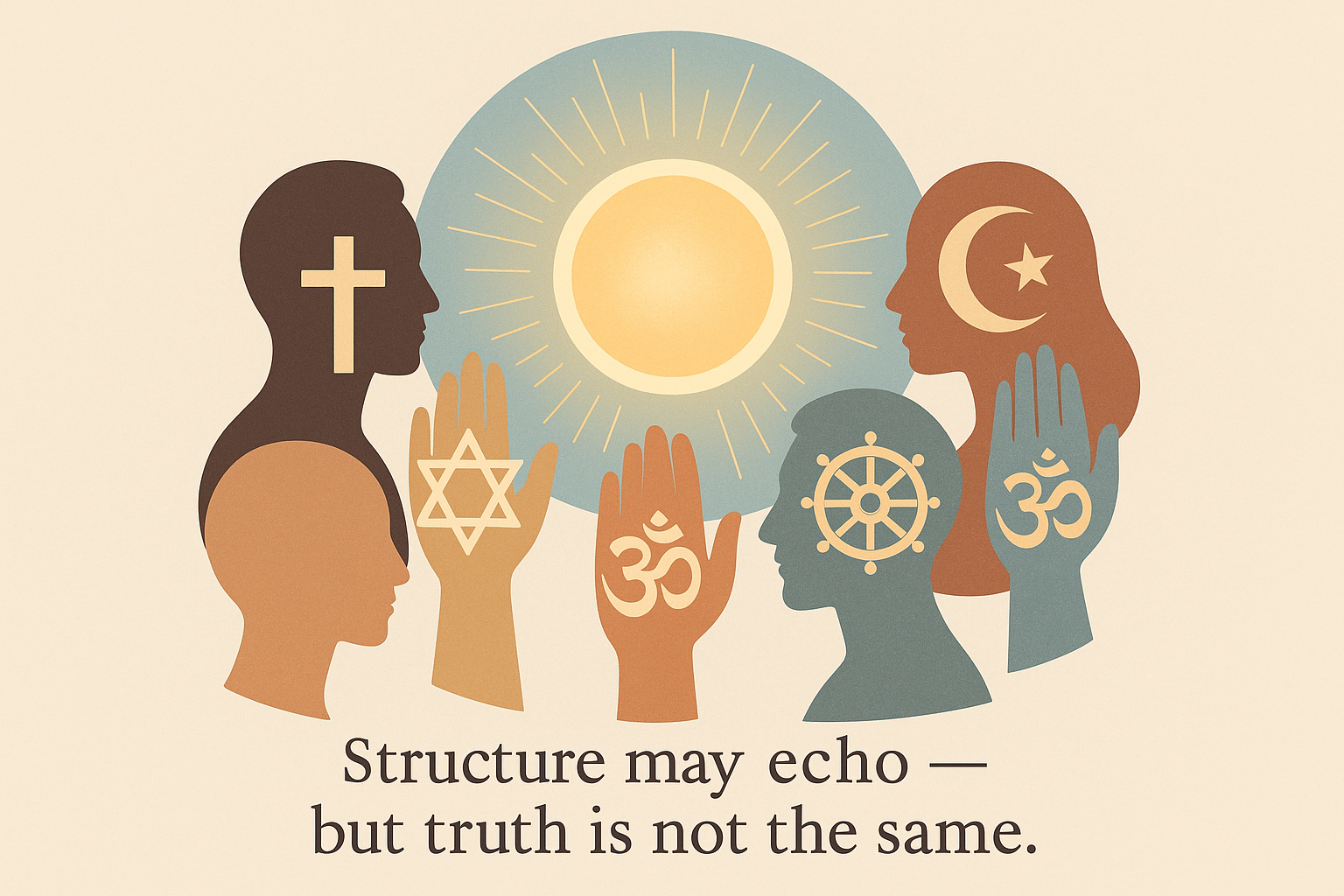

Similitudes que engañan: por qué los relatos religiosos no son intercambiables

Al respecto, quiero volver otra vez a Joseph Campbell y su “monomito”, esa estructura narrativa común a todas las culturas que él afirmaba haber encontrado. Según esta visión, todas las historias —desde los mitos antiguos hasta las epopeyas modernas— serían variaciones de un mismo patrón arquetípico.

Pero este enfoque, aunque seductor, desdibuja una verdad esencial: aunque los relatos de las religiones pueden parecerse en su forma, no significan lo mismo. Esto para Campbell, desde su punto de vista personal influido por el deísmo, era irrelevante, pero yo creo que es clave.

Cada religión cuenta con relatos que surgen de una visión del mundo, una relación con lo sagrado y una experiencia histórica concreta. Todas pueden hablar de purificación, de sacrificio, de revelación. Pero no coinciden en qué es lo que hay que purificar, quién salva, cómo se revela la verdad.

Para el cristianismo, la salvación llega por gracia, a través del sacrificio redentor de Cristo.

Para el islam, la sumisión a la voluntad de Dios y la obediencia a su ley son centrales.

Para el budismo, la liberación del sufrimiento pasa por el desapego y la iluminación.

Para el judaísmo, la historia de un pueblo elegido en alianza con Dios es el núcleo del relato.

Reducir todas estas narrativas a una misma “historia universal” equivale a borrar sus diferencias más profundas. No hay un relato único: hay múltiples relatos verdaderos dentro de sus propios marcos simbólicos. Por eso, cuando hacemos storytelling religioso o incluso meramente cultural, debemos evitar caer en el espejismo del sincretismo superficial. Las semejanzas formales no deben ocultar la riqueza y tensión de los contenidos.

Y entender las diferencias no nos aleja del poder común de los relatos: todos ellos, desde su especificidad, configuran formas de ver el mundo y de vivirlo en comunidad.

El relato como creador de pertenencia

Las historias dan forma a nuestra manera de ver la realidad. Son una lente a través de la cual interpretamos el mundo. Por eso, las religiones siempre han recurrido al relato como forma de revelación: los mitos de la creación, las parábolas, los cánticos épicos, las hagiografías. No son simples narraciones: son mapas simbólicos que orientan la vida.

Compartir una historia es un acto de comunión. Cuando una comunidad religiosa recita un texto sagrado, no está solo repitiendo palabras: está afirmando su identidad. Lo mismo ocurre cuando una familia revive anécdotas, o cuando una nación celebra sus efemérides. Los relatos nos dan pertenencia porque son territorio compartido.

Lo mismo ocurre en la cultura. Las leyendas, los relatos históricos, las canciones populares… todos ellos construyen una memoria colectiva. Incluso en las sociedades más modernas, los relatos fundacionales siguen activos: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos? Y eso es especialmente importante en contextos donde la transmisión oral sigue viva. Allí, contar una historia es también sostener un tejido social. Es mantener viva la memoria, el lenguaje, los vínculos.

¿Por qué importa hoy el storytelling?

Vivimos en una época paradójica: nunca tuvimos tanto acceso a información, y sin embargo, nunca estuvimos tan necesitados de sentido. Aquí el relato se vuelve más relevante que nunca.

a. Exceso de datos, falta de sentido

El problema no es la escasez de información, sino su desbordamiento. Estamos rodeados de datos, pero sin relatos que los integren y les den significado, esos datos se vuelven ruido. El storytelling ayuda a filtrar, interpretar y orientar, a “coser” los datos para hacer un tejido comprensible.

b. Fragmentación del saber

La hiperespecialización ha hecho que el conocimiento se disperse en parcelas incomunicadas. El relato, en cambio, conecta: une lo disperso en una narrativa con coherencia, accesible y humana.

c. Crisis de los grandes relatos, auge de los microrelatos

Ya no confiamos en los “grandes relatos” que prometían explicar todo. Pero no hemos dejado de necesitar historias. Lo que ha emergido es un universo de microrelatos: personales, comunitarios, íntimos. Saber construirlos y compartirlos es clave para sostener el tejido social y espiritual. En redes sociales, un hilo sobre la vida de un refugiado puede generar más empatía que un informe técnico. En los videojuegos, el jugador se convierte en protagonista de un relato inmersivo. Incluso las fake news, aunque peligrosas, funcionan porque apelan a estructuras narrativas potentes y emocionales.

d. Recuperar lo simbólico en un mundo técnico

Vivimos rodeados de discursos técnicos, eficientistas, funcionales. El relato reintroduce el símbolo, el mito, lo emocional. No reemplaza lo técnico, pero lo equilibra. Nos devuelve lo que somos más allá de lo que hacemos.

Los relatos que nos habitan

Los relatos no son solo algo que escuchamos o contamos: son algo que nos habita. Estamos hechos de historias, y esas historias nos dan forma. La clave está en tomar conciencia de ellas: ¿qué relatos me han formado?, ¿cuáles sostienen mis creencias, mi cultura, mi visión del mundo?, ¿qué mundo crean esas historias?

Contar bien una historia no es un lujo. Es una forma de cuidar lo más humano que tenemos: nuestra capacidad de dar sentido, de crear comunidad y de habitar el tiempo con esperanza.

Y, especialmente en el ámbito religioso, no basta con reconocer las estructuras comunes entre relatos. Es esencial comprender qué verdad encarna cada historia, qué mal denuncia y qué salvación promete. Solo así el storytelling deja de ser una mera técnica narrativa. Se convierte en un acto de respeto —aunque no se comparta— al misterio que cada cultura comunica.